萩原朔太郎の「猫町」を探して

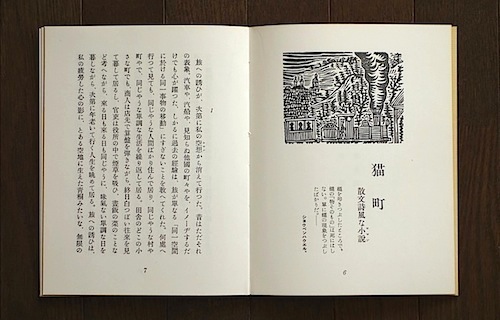

薬に侵された詩人が療養に訪れた温泉地で、化け猫の群集する町の幻覚を見る。そんなストーリーの小説、萩原朔太郎(1886-1942)の「猫町」は、幻覚を見た話が創作でなく、朔太郎自身の体験のように綴られている。

私の現実に経験した次の事実も、所詮はモルヒネ中毒に中枢を冒された一詩人の、取りとめもないデカダンスの幻覚にしか過ぎないだらう。〈中略〉私の為し得ることは、ただ自分の経験した事実だけを、報告の記事に書くだけである。

だとすれば、文中にある「北越地方のKといふ温泉」「繁華なU町」といった舞台となる地名のイニシャルは実在の場所からつけられたものに違いない。それはいったいどこなのか。

手掛かりとなるのは地名のイニシャルと、そのK温泉とU町の間には軽便鉄道が敷設されていたという記述。朔太郎はこの鉄道を途中下車し、山道を一人散策することから幻覚の猫町へ迷い込む。軽便鉄道とは、今では死語に近くなってしまった言葉だが、一般の鉄道よりも軌間が狭く、小型の車輌を使用する鉄道をいう。費用がかからないことから、昔は地方を中心に数多く敷設された。

まず、『日本の軽便鉄道』(1974・立風書房)という本の要覧から、作品に該当しそうな鉄道を探した。北越とは越中と越後。越中は今の富山県、越後は新潟県だから、それらの県を走った軽便鉄道より、沿線にK温泉とU町がある路線を調べる。「猫町」の初出は文芸誌「セルパン」の1935(昭和10)年8月号、文中に十数年前の体験とあることから、それより以前、大正末頃に開業していたものでなければならない。

このような条件を充たす鉄道が一つだけ見つかった。それは富山県の旧称・関西電力黒部線、現在は観光鉄道として有名な黒部峡谷鉄道である。1926(大正15)年に宇奈月-猫又間を開業。開業年はやや遅いが、イニシャルの地名Kは黒部、あるいは沿線の黒薙温泉か鐘釣温泉、Uは宇奈月ではないかと思ったのだ。

しかし、驚いたのは“猫又”という駅名だ。猫又は、藤原定家の『明月記』によると、一度に7、8人の人間を食い殺すという化け猫で、兼好の『徒然草』第八十九段にも「奥山に、猫またといふもの」がある。水木しげるの漫画でも同名の妖怪が描かれ、「猫又は、三十年あまりも生きている、野生の老猫がなる。特長は、尾の先が二つにわかれていて、人をばかす」と解説。水木しげるの「猫又」は、無人島で食料に困った男が、尾の裂けた猫を食べたために、化け猫に変わってしまうという話だった。

黒部峡谷の地図を広げてみると、黒部川の猫又よりやや下流には、“鼠返しの岸壁”というものが記されている。解説によれば、直立した岸壁で、鼠も登れずに引き返したというのが名称の由来らしい。そして猫又は、その鼠を追ってきた“猫もまた”、引き返した場所とある。どうも妖怪の伝承を隠しているように取れる。

ある夏の日、私は黒部を訪れた。

黒部峡谷鉄道の起点、宇奈月駅は多くの観光客で賑わっていた。駅前には黒部川電気記念館という黒部川の自然や水源開発の歴史を紹介する施設が建てられている。今では観光鉄道のイメージが強い黒部峡谷鉄道も、もとは水源開発の資材運搬のために作られた鉄道であった。

記念館の前に小さなL形の機関車が展示されていた。鉄道の敷設された頃から使用されたというアメリカのジェフリー社製電気機関車だ。この鉄道は開業当初から電化されていたのである。

「猫町」では「その玩具のやうな可愛い汽車は、落葉樹の林や、谷間の見える山峡やを、うねうねと曲りながら走つて行つた」と、温泉地へ行く軽便鉄道が汽車であったと記している。しかし、汽車という表現が蒸気機関車を指すとは限らない。昔はいろいろな鉄道の列車を慣用的に汽車と総称していたからだ。

駅の窓口で目的の猫又まで切符を求めると、路線図にはちゃんと駅名が載っているのに、この駅は一般の乗降用でないといわれた。殆どの観光客が終点の欅平まで購入しているなか、いったい何の目的があるのかと駅員は怪訝な顔つきだ。まさか萩原朔太郎の……と説明するわけにはいかないから、一つ先の鐘釣まで買うことにした。

たしかに猫又は、作業員のためだけに作られた殺風景な駅だった。それでも1937(昭和12)年に欅平へ路線が延びるまでは、ここが終着駅であった。せめて駅名板でもと、私はトロッコの客車からカメラを向けた。妖怪の名前がついた駅名など、全国でもここだけではないだろうか。

鐘釣で下り列車に乗り換え、宇奈月へ戻って周辺を散策する。宇奈月は朔太郎が猫町を見たと思われる場所だが、近代的なホテルが建ち、それらしい趣はない。

駅前の記念撮影台には黒部峡谷鉄道を走るトロッコ列車の模型がある。通りの街灯にはトロッコ列車の意匠、土産物屋の店頭にはトロッコ饅頭。町のあちこちにトロッコが現れ、猫町ならぬ“トロッコ町”といった感じだ。

私は猫を探そうと路地裏を歩いてみることにした。しかし、これだけの町なのに一匹も見つからない。ひょっとすると小説のように、皆、人の姿に化けてしまったのではないか?

隣接した富山地方鉄道の駅へでると、駅前に「好日」と題したブロンズ像が置かれていた。婦人に抱かれた金色の猫がこちらを見ている。その日、宇奈月で見かけた猫は、このブロンズ像一匹だけであった。

後日、『萩原朔太郎全集』(1986-1989・筑摩書房)の年譜より興味深いことを知った。朔太郎は度々、夏季に避暑を兼ねた温泉旅行をしていたのだ。だが、彼が好んで訪れたのは、郷里の前橋に近い伊香保温泉や四万温泉など。黒部へ行ったという記録はなかった。

また、黒部峡谷鉄道は当初、専用鉄道として開業し、一般の利用を認めたのは1929(昭和4)年からであった。これでは文中の訪れたという年代に合わなくなってしまう。

しかし、「猫町」が創作だったとしても、私は黒部が猫町に思える。温泉好きだった朔太郎が、温泉マークの点在する黒部の地図を眺め、そこに猫又という地名を見つけて、小説「猫町」を着想したのではないだろうか。

本稿は雑誌「ラパン」の1998年9月号に寄稿した「猫町探訪 萩原朔太郎の『猫町』をさがして」に加筆したものである。愛着があってまた掲載することにした。

当時、黒部が「猫町」のモデルなんてことを書いたのは自分だけではないかと得意になっていたが、最近、国会図書館で、改めて「猫町」に関する資料を閲覧し、私の執筆より1年も前に、同じことを指摘した論考があったことを知った。早稲田大学国文学会刊行の「国文学研究」No.121(1997.3)に掲載された都築賢一氏の「山猫と鉢巣電灯(シャンデリヤ)-萩原朔太郎『猫町』探訪記-」である。

ただし、アプローチの仕方は違っていて、朔太郎の郷里、前橋の近くに“猫村”という土地が実在したこと(山の根元、“根っこ”の意味らしいが)、また、朔太郎と親交の深かった室生犀星が、当時秘境だった黒部峡谷を踏破した登山家の冠松次郎に関心をもっていたことから、その黒部に猫又という地名を見つけて、「猫町」を着想したのではないかとしている。

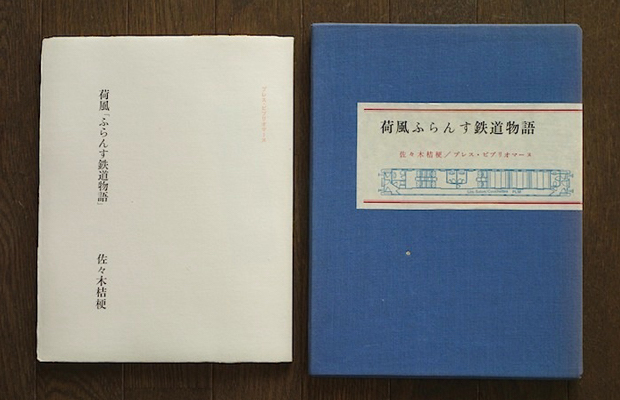

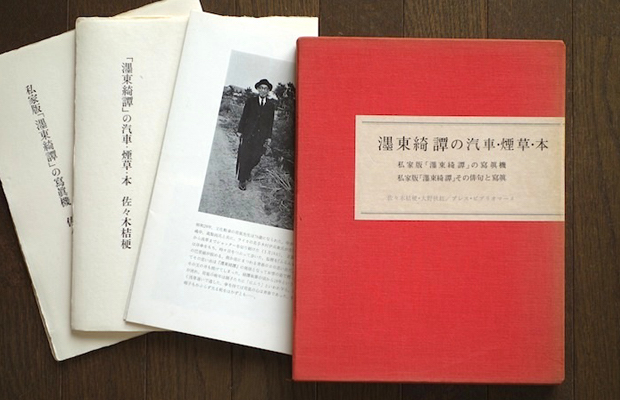

私は「猫町」本の蒐集家でもある。

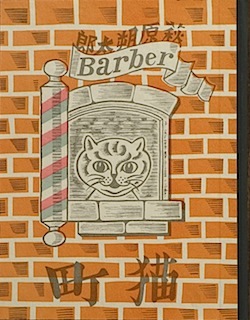

残念ながらオリジナルの川上澄生による挿画の『猫町』(1935・版画荘)は持っていないが、その復刻版(1968・政治公論社)がある。復刻版は「無限」創刊10周年記念の出版とかで限定1000部。古本市で安く手に入れた。

清岡卓行の『萩原朔太郎『猫町』私論』(1974・文藝春秋/1991・筑摩書房)はユニークな「猫町」の研究書。朔太郎の詩に登場する猫についても触れている。

『猫町の絵本』(1979・北宋社)は、私が「猫町」に興味をもつきっかけになった本。あとがきにある通り、「十余人の文章家および、同じく十余人の画家に「猫町」を一読していただき、それをきっかけとしておのずと心に浮んだ夢やらイメージやらを各自、自由勝手に書いていただき」まとめたもの。長新太、水木しげる、種村季弘、海野弘といった人たちのイラストやエッセイが載っている。

画家やイラストレーターが挿画を描いた『猫町』では、山口マオ(1992・私家版)、市川曜子(1996・透土社)、金井田英津子(1997・パロル舎)によるものもある。

金井田英津子は「猫町」に登場する軽便鉄道に強く惹かれたようで、蒸気機関車が牽く列車に加え、単端風の気動車も描いている。この作品は、町田康が朗読する紙芝居のような“画ニメ”と称するDVD版(2006・東映アニメーション)にもなった。

挿画のかわりに写真を使った「心象写真制作スタッフ」による『猫町』(2006・KKベストセラーズ)もある。殆ど猫の写真集といった感じだが、軽便鉄道には草津軽便鉄道を写した大正時代の絵葉書、猫町には、近年まで鎌倉駅の近くに残っていた病院の廃墟の写真が使われている。

つげ義春の『猫町紀行』(1982・三輪舎)は限定600部の豆本で、猫町ならぬ“犬目宿”を訪ねる画文集。刊行当時、「ガロ」の広告を見て注文した憶えがある。「猫町紀行」は『貧困旅行記』(1991・晶文社/1995・新潮社)にも収録されている。