軽便鉄道をうたった詩人たち[1]

草軽電鉄を題材とした詩としてよく挙げられる作品に、津村信夫(1909-1944)の「小扇」がある。

「小扇」(『愛する神の歌』1935・四季社)

嘗つてはミルキイ・ウエイと呼ばれし少女に

指呼すれば、国境はひとすぢの白い流れ。

高原を走る夏期電車の窓で、

貴女は小さな扇をひらいた。

「ミルキイ・ウエイ」と命名したある女性との思い出を綴ったもので、「夏期電車」という言葉が、草軽の「あさま」号などのサマーカーを連想させる(詩はサマーカーの登場以前に書かれたようだが)。

ちなみに私は、この詩を「とれいん」No.7(1975.7)掲載の、軽井沢の文学と鉄道を紹介した「風立ちぬ」(ぎんがてつどう著)で知った。

当時の私は中学生、こうした記事を載せた「とれいん」が、とても大人向けの趣味誌に思えたことを憶えている。

ところで、草軽をモチーフとした詩人はほかにもいた。「とれいん」には紹介されなかったものの、津村信夫と同じ「四季」派の田中冬二(1894-1980)も、幾篇かの詩を残している。

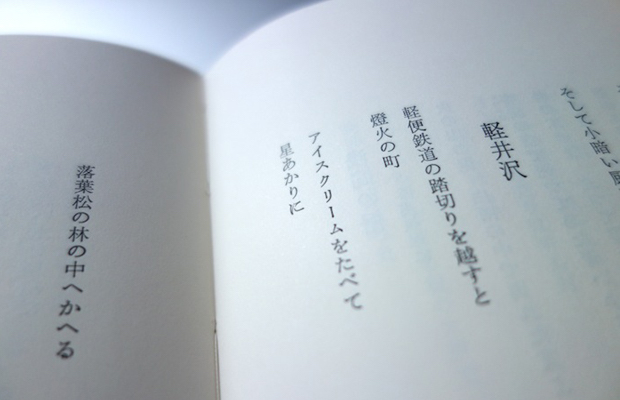

「軽井沢」(『橡の黄葉』1943・臼井書房)

軽便鉄道の踏切りを越すと

燈火の町

アイスクリームをたべて

星あかりに

落葉松の林の中へかへる

冬二には「軽井沢の氷菓子」と題した詩もある。軽井沢駅で売られていたそれは、レモン味の青色をしたものだったという。

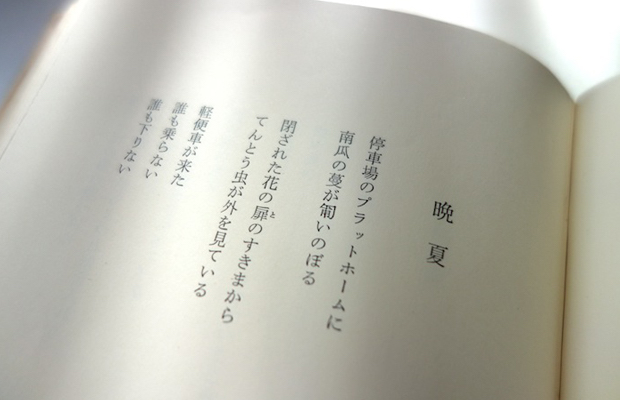

「軽井沢の冬」(『橡の黄葉』1943・臼井書房)

霙(みぞれ)の中の軽井沢の灯

遠く霙の中の軽井沢の灯

今その灯の下には新刊の書物も

黒パンも珈琲もない

今そこにあるものは古錆びた自転車と

炭酸水の空壜(あきびん)と干大根

草津軽便鉄道の踏切の

ベルも鳴らない

前掲の夏に対し、こちらは冬の情景である。草軽電鉄こと草軽電気鉄道は、1924(大正13)年まで「草津軽便鉄道」と称していた。

2篇とも踏切がでてくるが、「遠雷」という作品にも「踏切のベルが鳴つて 草津行の電車が過ぎた」とある。また、「草軽線たちにしあとのしづけさや」という俳句も詠んでいるが、これなども踏切の光景だろう。いずれも旧軽井沢駅前の通りを横断していた踏切と思われる。

「信仰」(『故園の歌』1940・アオイ書房)

いつしか慣はしとなり風呂の火をみる度に

私はひとり口の中に云ふ

――軽井沢十分停車 草津線のりかへ と

それから風呂の中では

――天狗の湯 天狗の湯 天狗の湯

鹿の湯 鹿の湯 鹿の湯

白骨温泉 白骨温泉 と

〈後略〉

かつては風呂といえば薪風呂だった。その風呂を焚くときに、冬二は軽井沢駅のアナウンスを真似るのが口癖だったようである。

旅行好きだった冬二は、草軽のほかにも鉄道をモチーフとした詩を数多く残している。

「日本海」(『海の見える石段』1930・第一書房)

夜汽車の凍つた硝子に

吐息が描いた猫

ペルシャ産のうつくしい猫

スノー・セットを出ると

窓硝子にアイスクリームのやうな灯(ひ)が映つて

青海(あをみ)といふ駅

しらしらと夜明のうすあかりの中に

日本海は荒れてゐる

ペルシャ産の猫やアイスクリームといった言葉が可愛らしい。

「林檎の花」(『春愁』1947・岩谷書店)

フランネルのやうに暖い

うすあかるい夕暮

林檎の花々の中を

電燈を点(とも)したばかりの温泉行きの電車が走つてゐる

それはフレッシュな外国製の罐詰のレッテルのやうである

ここにある「温泉行きの電車」は湯田中へ行く長野電鉄らしい。夕暮れの中の林檎の花と、灯りのついた電車の光景が、なにかの缶詰のラベルを思わせたのだろう。

変わったところでは馬車鉄道に乗車する随筆がある。1927(昭和2)年に富士を訪れた際のもので、当時は富士周辺に馬車鉄道がいくつか残っていた。文中にある、上井出-富士宮(身延線)間の富士軌道は、1939(昭和14)年まで営業を続けていた。

「三里ヶ原」(『高原と峠をゆく』1955・中央公論社)

人穴から上井出の村へ出た。上井出から大宮―今の富士宮まで、煙草畑の中を鉄道馬車に揺られながら、私は眠つた。

大宮へ着くと、大宮の町は登山客で、まるで祭のやうに賑はつてゐた。

冬二は1894(明治27)年生まれで、少年時代には、東京の本所区(現・墨田区)や日本橋区(現・中央区)に住んでいたこともあり、銀座通りを走っていた馬車鉄道の思い出を綴った随筆もある。

*掲載詩の出典

『津村信夫全集』1(1974・角川書店)

『田中冬二全集』1-3(1984-85・筑摩書房)