みちのく温泉電車紀行[2]

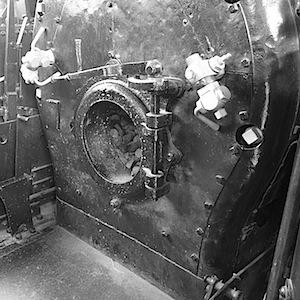

新藤兼人監督による1956(昭和31)年製作の映画『銀(しろがね)心中』は、冬の鉛温泉が舞台で、当時、花巻-西鉛温泉間を走っていた花巻電鉄鉛線の名物、車幅の狭い“馬面電車”が名脇役を演じている。

映画は道ならぬ恋の悲劇。夫の戦死を告げられた佐喜枝(乙羽信子)が青年の珠太郎(長門裕之)と恋仲になるが、戦後、亡くなったはずの夫が戻ってからも珠太郎への想いを断ち切れず、その後を追いかける。しかし、辿り着いた先で珠太郎に拒まれ、絶望した佐喜枝は命を絶ってしまう。

珠太郎が暮らす温泉へ佐喜枝が向うシーンで、雪の中を走る馬面電車や車内風景がでてくるほか、佐喜枝に追われた珠太郎が電車に飛び乗るシーンや、吹雪で止まった電車の前を佐喜枝が歩くシーンにも馬面電車が登場する。

1969(昭和44)年まで営業を続けた花巻電鉄鉛線だが、1960年代初めには車輛の新造などで、旧型の馬面電車は予備車になってしまう。映画の撮影された頃が、最後の佳き時代といえるだろう。

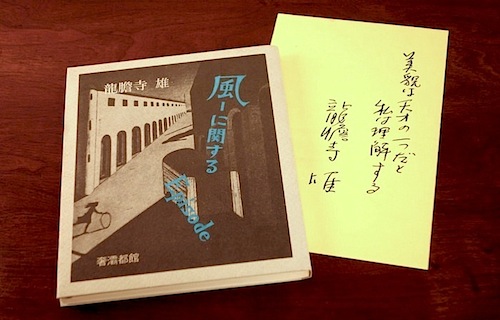

原作は田宮虎彦(1911-1988)による同名の小説。1952(昭和27)年の作品で、田宮は舞台となる鉛温泉の、日本一深い岩風呂で有名な藤三旅館に逗留して、この小説を執筆したという。

鷹巻の温泉から、東北山脈の山ふところに湯量の豊富な温泉が点在している。鷹巻の駅から小さなおもちゃのような電車が通じていて、小沢温泉、檜岐平温泉、西檜岐平温泉、そして終点の、もう嶮しい山々が折り重なるように両側から迫った一番奥にしろがね温泉があるのだった。

花巻は鷹巻といったように地名が仮名になっている。

その切なさに堪えきれなくなって汽車にのった。そして、寒々と空に凍りついているような山肌を、小さな電車の中から一人みた。

珠太郎を追って佐喜枝が温泉に向うくだりである。

しかし、花巻電鉄と思しき電車が登場するのはこれくらいで、映画と較べるともの足りない。

そのかわり、映画化された1956年の『旅』(日本交通公社)11月号に、花巻電鉄の馬面電車を詳しく紹介した紀行文を載せている。「小説「銀心中」の舞台 -作者がみた鉛温泉の旅情」といったタイトルで、これがなかなか趣深い。

花巻電鉄などというと、いかにもいかめしく聞えるけれども、東北本線花巻の駅から鉛温泉まで私たちを乗せていつてくれるあのはゞのせまい小さな電車は、妙に切なく旅情をさそう。坐席に腰かけると、むかいあつて腰をかけた人と膝小僧をつきあわす。どちらかが膝をよぢらせてよけなければ、たがいちがいに膝小僧をくみあわせるようになる。電車の車体のはゞが、それほどせまいのだ。二輌連結して走つてゆくのだが、レールのとぎれめとぎれめにガタンガタンと車体を前後にあふつて、ぎこちなく山間を登つてゆく。この電車のことを、つがいのキリギリスに似ているといつた人があるが、やせたキリギリスとこの電車との組みあわせは、まことにたくみな表現である。詩的であるとさえ思われる。

鉛温泉は、東北本線花巻の駅から、その電車で、花巻温泉とは逆な方向に、小一時間ゆられて行きつく終点にある。

(略)

花巻の山うしろの幾つかの温泉は、(略)庶民の湯治場である。それは、ちようど、花巻電鉄の、あのはゞのせまい小さな電車のように、華美という言葉とは縁遠い。しかし、なつかしく切ない旅情の思い出を、一度そこに遊んだ人の心に、いつまでも残す。

花巻から、はゞのせまい小さな電車に、しばらくゆられてゆくうちに、秋のこの頃なら、車窓は山の紅葉をうつくしくうつしはじめるだろう。その紅葉にうづまつて、温泉宿がひつそりと息づいている。私も、もう一度、いつてみたいと思う。

誰が名づけたのか“つがいのキリギリス”とは妙な表現だが、なんとなく分かる感じもする。

ちなみに映画の『銀心中』は、川本三郎氏の著作を読んでその存在を知った。氏の『日本映画を歩く』(JTB・1998)では、「銀心中」のほかにも、軽便鉄道、ナローゲージが登場する映画として、『挽歌』(北海道の殖民軌道)、『飢餓海峡』(川内森林鉄道)などを紹介している。