小出正吾「太あ坊」の東横キハ1形

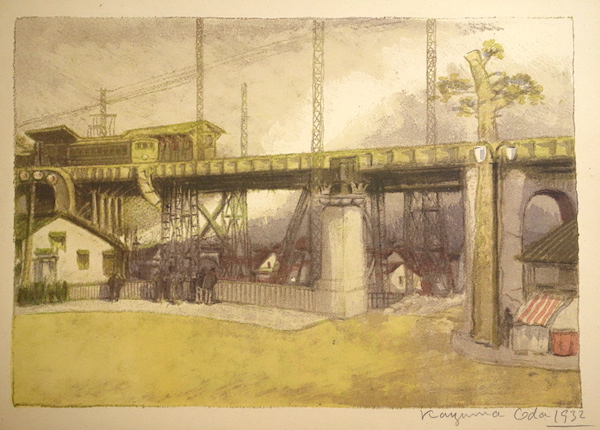

1936(昭和11)年、電力消費を抑える目的で東横電鉄(現・東急)が導入した気動車のキハ1形。折悪しく翌年に日中戦争が勃発し、ガソリン価格が高騰したことから、わずか数年の活躍で他社に譲渡された。

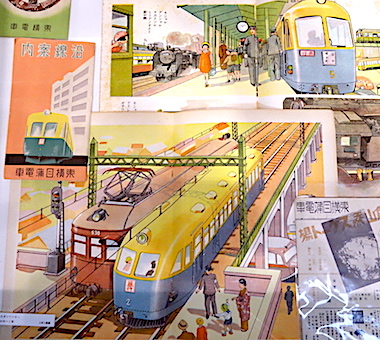

キハ1形が東横線を走ったのは1936年から1940(昭和15)年までの5年にも満たない期間だったが、和製フリーゲンダー・ハンブルガーともいうべき、その斬新な流線型のスタイルは、当時の絵本などに紹介された。

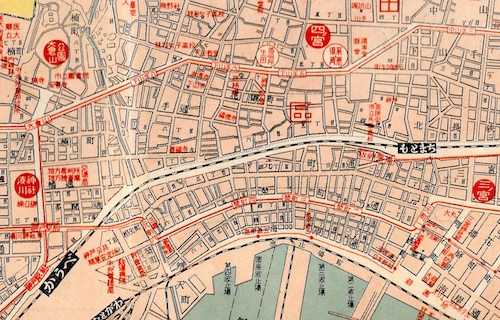

童話にもキハ1形と思しき車輌が登場している。児童文学作家の小出正吾(1897-1990)が書いた「太あ坊」という作品で、キハ1形が走っていた1938(昭和13)年の作。鉄屑掘りの「太あ坊」こと、太一少年が、工場街の本所から郊外の多摩川付近へ、ガソリンカーに乗ってやってくる。

そこは本所とは反対に、東京の西南の側にあたる多摩川の近くの新開地なのです。青い青い丘がつづいてきら/\と輝く太陽の下に雑木林や麦畑があります。その向ふを黄色い流線型のガソリンカーが、物すごいスピードで走つて行きます。お父さんと太一とは、そこのごみすて場跡の広っぱをほりくづして平にするのです。そして、その土になりかゝつてゐるごみの中から、鉄屑をひろひ出すのです。

〈略〉親子は満員の割引電車を二度も乗りかへて広い東京の街を横ぎつた末、とうとうしまひに流線型のガソリンカーへ乗りました。そしてまるで遠足のやうなぐあひに気持のよい窓の外の景色をながめながら、ある小さな停車場へつきました。

小出正吾は東横電鉄沿線の奥沢に住んでいた。家の近くにはゴミで埋め立てられた沼があり、そこへ毎日、鉄屑掘りにやってくる父子がいたという。

当初あったサブタイトルは「鉄屑掘りの子どもが掘りだされた話」。作品では、太一少年が田園住宅に住む「旦那さん」と出会い、工場に勤めながら夜学に通うことになる。

前述の引用には「黄色い流線型のガソリンカー」とある。キハ1形は国鉄の旧気動車色のようなクリームとブルーのツートンとして紹介されることが多いが、実際はどうだったのだろう。当時の絵本を見るとイエローとブルーに描かれている。キハ1形の窓周りは、クリームにも見える淡いイエローだったのかもしれない。

「太あ坊」は原稿用紙で20枚足らずの短い作品。そのなかに「流線型のガソリンカー」が5回もでてくる。ガソリンカーを、新開地の象徴として繰り返し登場させている。

菜の花が咲き、雲雀が鳴きました。川ぞひの道には、いく組も/\つみ草の子どもたちや、散歩の人たちがやつて来ました。麦畑のむかふの丘を、流線型のガソリンカーがいそがしさうに走りました。

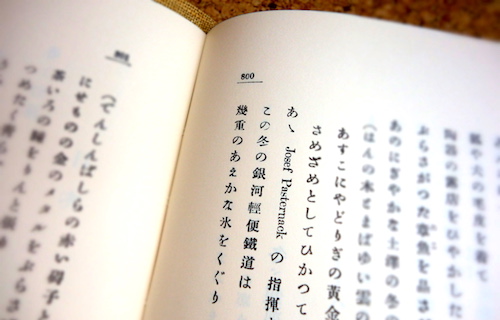

「太あ坊」は戦前の作品ということもあり、『小出正吾児童文学全集』(2000・審美社)に収められたものでは、「支那事変のニユウス」が「戦争ニュース」になるなど、あちこち加筆されている。

「ガソリンカー」は今日でも分かりやすく「新型電車」に。最後の章の「麦畑の向ふの丘を、流線型のガソリンカーが通つて行きました。」は、繰り返しを避け、「麦畑の向こうの空を銀色の旅客機が一機、飛んで行くのが見えました。」に変えられている。